「虫に食べられないアズキを求めて」という本を読みました

興奮冷めやらぬ中の感想ですので長くなるため、下部に記載します:arrow_down:

興味がある方は読んでみて下さい♪

さて、先週末に姫路市で行われた

【ひょうごミュージアムフェア2013】

あずきミュージアムも参加いたしました:exclamation:

あずきミュージアムのブースへようこそ

兵庫県内のたくさんの博物館が参加し

「古代文字カレンダー」や「すだれ製作」「モビール製作」等

様々なワークショップをお子様方が楽しまれていました:boy: :girl:

日曜日にはあずきさんも出演:exclamation:

姫路城のキャラクター「しろまるひめ」と

黒田官兵衛のキャラクター「かんべえくん」と一緒に

「かんべえくん体操」を踊りました。

りりしいかんべえくん

3人集合!

その後もブースに来られた方とふれあったりと

たくさんの方と交流が出来て

あずきさんも喜んでいるようでした

また来年もあるかな?

【「虫に食べられないアズキを求めて」著・石井象二郎】(※ネタバレ含む)

小豆に産卵し、内部に進入して食い荒らしながら成虫となる害虫:beetle:

「アズキゾウムシ」

しかし、インゲンマメだけは進入しても

何故か幼虫のまま1日で死んでしまう。

インゲンにはあって、アズキにはない成長を阻害する物質を追求し:memo:

第二次世界大戦時には戦争に借り出され巻き込まれながら:gun:

虫に食べられないアズキを追い求める1人の昆虫学者の物語。

一度は頓挫した研究は最新技術と新たな研究者によって引き継がれ

インゲンに含まれる成長を阻害する物質が特定され

それを遺伝子組み換えによってアズキに組み込むことに成功:exclamation:

「虫に食べられないアズキ」の一応の完成をみたことで

本書は締めくくられています。が…

読後、この研究が実用化されているのか:question:

疑問に思い調べてみると、アズキではありませんが

近いものがありました:computer:

オーストラリアで10年にわたり

「エンドウゾウムシに食べられないエンドウ」

の開発が進められていたそうです。

インゲンに含まれる成長阻害物質(アズキの場合と同じ物質)を

遺伝子組み換えによりエンドウに組み込み、実験は成功:exclamation:

したかに思えましたが…

遺伝子組み換えエンドウを食べたマウスが

謎のアレルギー反応を示したということで

「エンドウゾウムシに食べられないエンドウ」の開発はストップしました。

このことが発表されたのが2005年。

「虫に食べられないアズキ」が発表されたのが1994年。

10年間に渡り、研究開発が進められていたということを考えると、

きっと無関係ではなかったと思います。(確認はしていませんが)

1人の研究者が探求した物を、また新たな研究者が探求し

技術の発展などによって解明され、

やがては人々の生活を豊かにする:city_sunrise:

研究という道の、底知れぬ歴史と遥かな未来を

感じずにはいられませんでした

同時に、「虫に食べられないアズキを求めて」の石井象二郎先生が

亡くなられたのは2004年。2005年のこの発表を見ていたら

どんな想いであっただろうかと想像してしまいます。

本の内容は化学が苦手な私でも

石井象二郎先生が様々な疑問を解き明かしていく研究の過程を

楽しみながら読むことができました。

ご紹介した本はミュージアムのライブラリーに所蔵しています。

『虫に食べられないアズキを求めて 一昆虫学者の戦中と戦後』

石井 象二郎(著)

出版社: 偕成社

2013年10月11日 5:49 PM |

カテゴリー:おしごと |

コメント(0)

ご無沙汰しております:sunglasses:

先日、高砂にある生石神社というところへ行ってきました。

生石(おうしこ)神社の御神体「石の宝殿」と言う巨大な石は

「日本三奇」の一つともされ、出雲の神様、大穴牟遅命と

国造りに協力した少毘古那命の神の伝承が伝わっているそうな…:speech_balloon:

姫路周辺の隠れた観光スポットかと思いきや

老若男女、様々な方が訪れておどろきました:walking:

お近くにお住まいの方、「石の宝殿」は見ておいて損はないですよ:exclamation:

さて、ネタに困ってご無沙汰していたブログですが

今日は違った切り口から、小豆をご紹介します:scissors:

あずきミュージアムには「古書に見る小豆」という

古い書物から、歴史の中で小豆がどのように利用されていたかを

知ることが出来るコーナーがあります:closed_book:

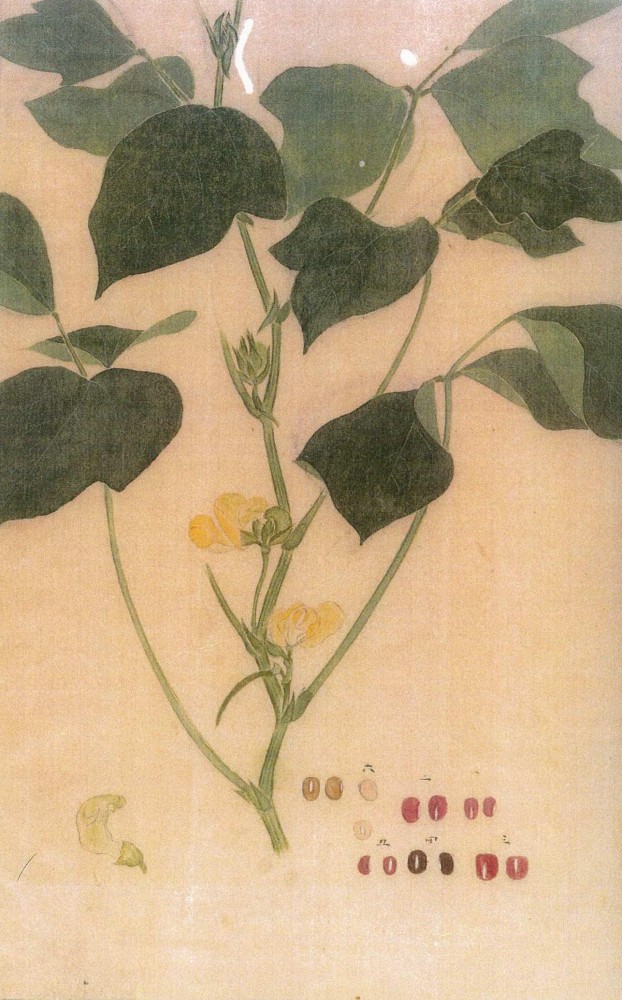

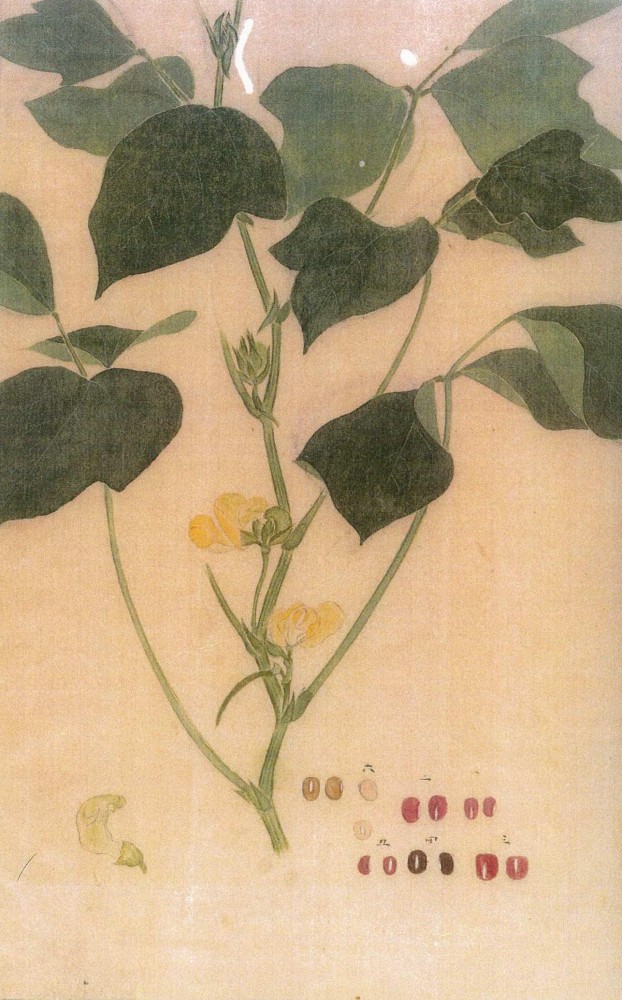

中には小豆の絵が描かれた書物もありますが

正直言って「上手くないなぁ…」と思う絵もたくさんあります。

そんなことで古書に描かれた小豆に興味を持ったので

由田先生にお聞きしたところ

飯沼慾斎(1783~1865)という方を教えて頂きました。

色々と調べるうちに、この方の描く植物の美しさに心惹かれた私

この方の描いた小豆を見てみたい:exclamation:と思い調べると、

岐阜県大垣市の図書館に所蔵されているという情報:computer:

飛んで行きました:train:

感動!葉の裏表の同系色濃淡や花弁の描き方など

いかにも飯沼慾斎氏が描いた小豆という感じで美しいです

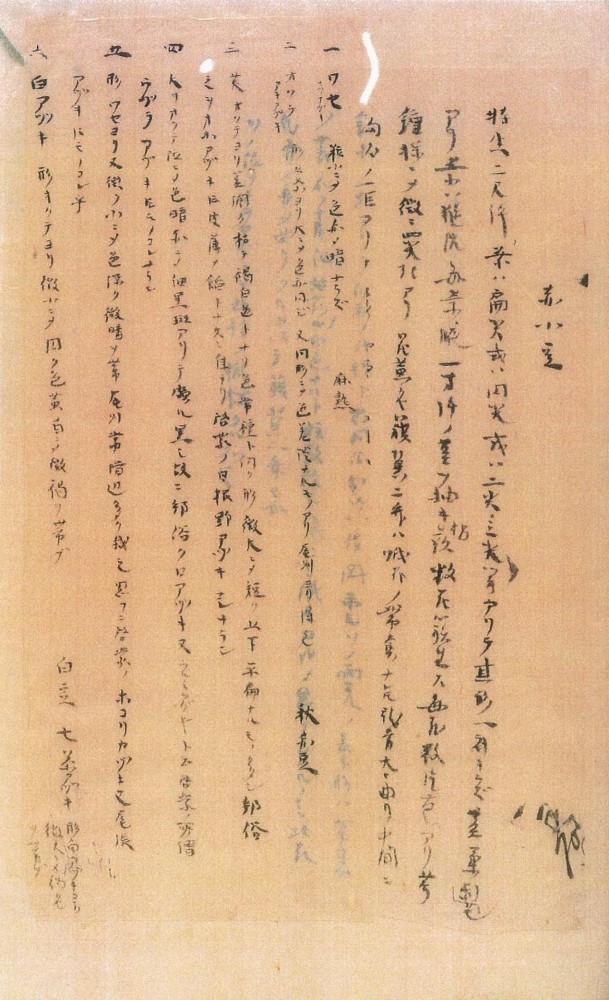

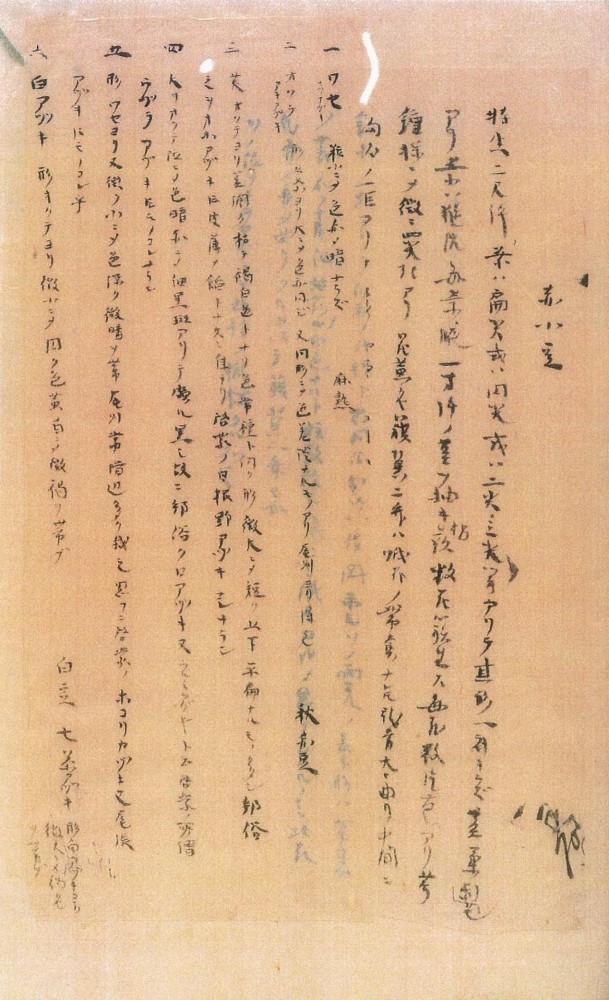

『本草綱目』等の薬学著作から発展した本草学を

「植物学」に発展させたとして有名な『草木図説』なので

もちろん植物学としての小豆解説もあります。

「ワセ(早生)」や「オクテ(晩生)」、白小豆など

様々な小豆の特徴が書かれているようです。(はっきりと読めませんが…)

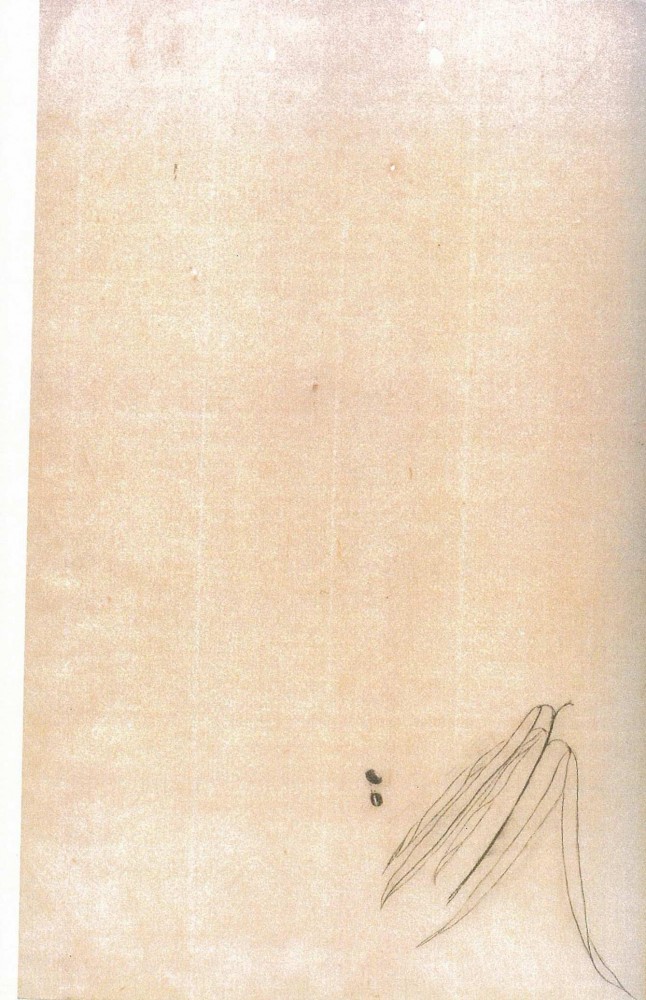

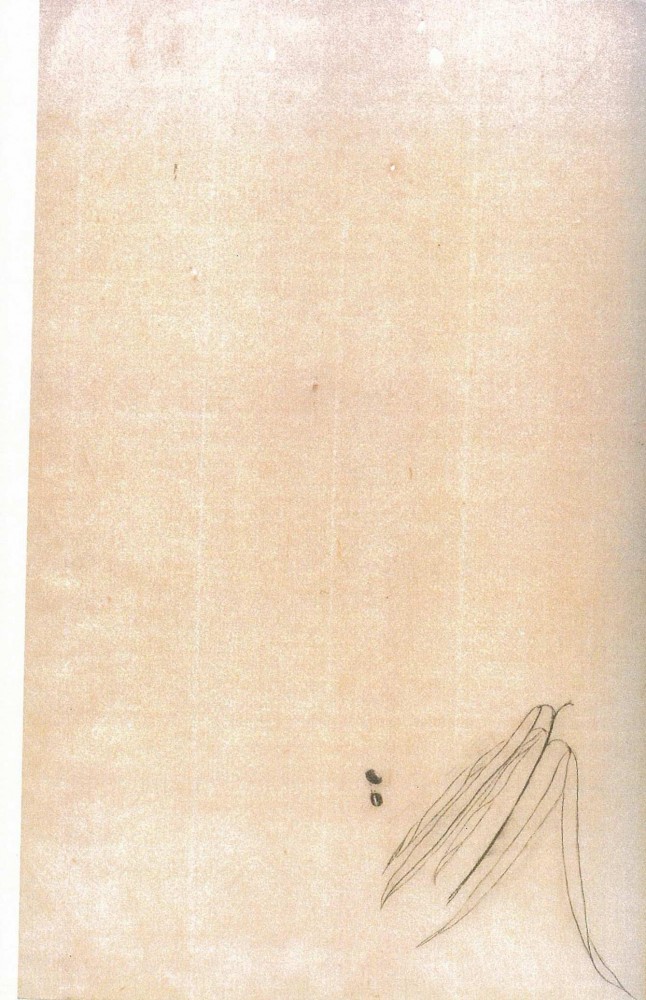

ツルアズキなんかも描かれていました。

小豆のページの終わりに、こんなイラストもあったり…

余白のとり方やグラフィカルとも言える少なく綺麗な線が

飯沼慾斎氏の美的センスを物語っている感じがします。

『古書に見る小豆の絵画展』なんかが出来たら、面白そうだなぁ…:speech_balloon:

ということを思ったりします。

「古書よりもあずきさんを出して!」という声が聞こえてきそうなので

お知らせをさせて頂きます。

「ひょうごミュージアムフェア2013」

~播磨のミュージアムが大集合~

開催日:10月5日(土)・10月6日(日)

時 間:10:00~16:00

兵庫県内のミュージアムの魅力を発信するイベントに

あずきミュージアムが参加します:exclamation:

いろんなミュージアムが、いろんなワークショップを企画しています。

あずきミュージアムも盛りだくさん:exclamation:

・あずきminiクラフト

・あずきのマラカスづくり

・あずきさんおりがみ

・あずきさんぬりえ

と、あずき尽くしの内容となっています:v:

10月6日(日)にはあずきさんも登場!

しろまるひめやかんべえくんと豪華競演!

しかも3度も出演するので、お見逃しなく!

イベントスケジュールのページで確認できます:computer:

おりがみであずきさん!?

2013年10月4日 12:21 PM |

カテゴリー:おしらせ |

コメント(0)

台風18号が上陸:cyclone: :japan:

近畿地方でも甚大な被害が出ていますね。

収穫前の稲が水に浸かってしまった様子を見ると:ear_of_rice: :cyclone:

胸が苦しくなる思いです。

北海道の釧路でも浸水した街の様子が報道されて

十勝の畑のことを非常に心配していましたが

先ほど確認した現地の情報によると:iphone:

水に浸かった畑などは少ないとのことで、少しホッとしています。

(ダメージはゼロではないでしょうけれど…)

さておき、台風一過のすがすがしい青空が広がっていますね:rainbow:

ミュージアム2階の手すりに巻きついたこの植物、一体なんでしょう:question:

茎が巻き付いて青々と茂る葉っぱ:leaves:

良く見ると可愛い黄色い花も咲いています:blossom:

…

どこかで見たことがあると思った方は察しが良い:exclamation:

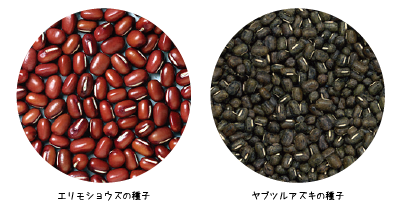

これはヤブツルアズキという【小豆の祖先種】です。

と言うと、小豆ってこんな風に育つのかぁ:eyes:

と思われるといけないので比較してみましょう。

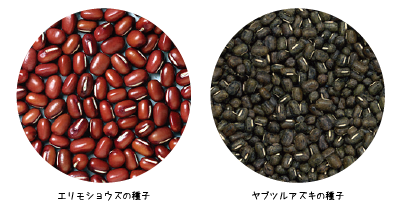

左が、現在まで最も多く栽培されている品種、エリモショウズ。

右が、アズキの祖先種であるヤブツルアズキです。

自立しているエリモショウズに対して

支柱に巻きついて成長しているヤブツルアズキの様子がよくわかりますね:pushpin:

黄色い花や3枚1組の葉っぱ、莢の形はほとんど同じ:exclamation:

でも、種子は私達の知っている赤くふっくらした小豆ではなくて

黒っぽくて、小豆よりもずいぶん小さいです:ok_hand:

(※粒の大きさは正確な比較ではありません)

収穫しやすいよう祖先種(野生種)の持つ「つる性」から

自立した草方へと選抜を重ね、また、粒の大きなものを選抜してきた結果

現在に近い小豆が生まれてきたようですが…

赤い色の小豆というのは、いつ生まれたのでしょうか:question:

縄文時代の遺跡から野生種より明らかに肥大化した

現在の栽培種に近い小豆が見つかり

弥生時代よりはじまる稲作以前の農耕を証明されましたが、

その小豆は赤かったのでしょうか:question:

謎は深まるばかり。

太古のロマンに満ち溢れた「ヤブツルアズキ」は

もしかしたら皆さんの近くの河原や土手にも生えているかもしれません。

私の祖先…?

2013年9月17日 11:23 AM |

カテゴリー:おしらせ |

コメント(2)

« 古い記事

新しい記事 »

![]()

![]()

![]()